VIGNERON

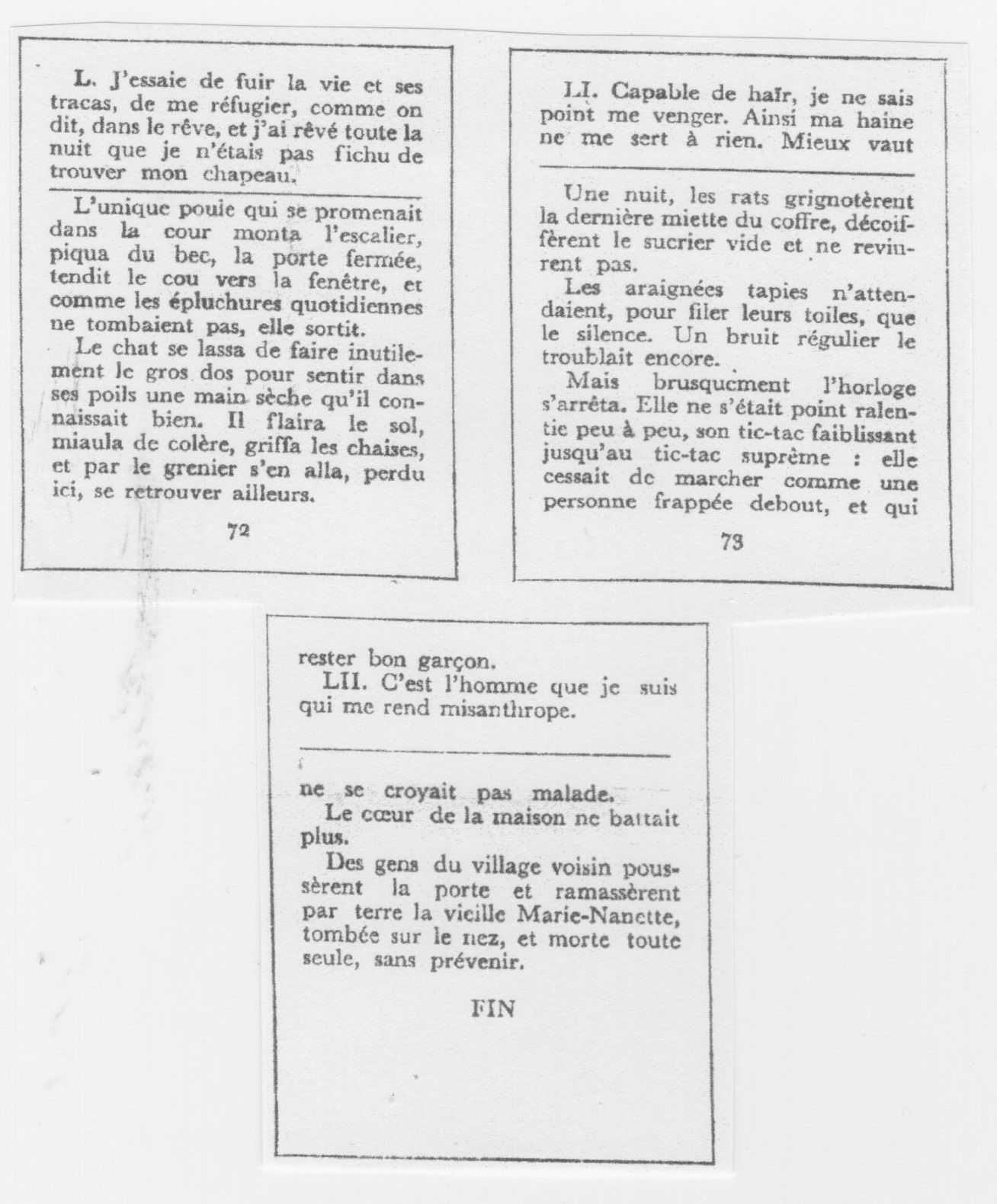

Jean Paulhan ; NRF, juillet 1953 « Un papier-collé en littérature » " Lieu-commun est le nom d’une classe de mots, ou de phrases, qui ont la vertu singulière d’imposer autour d’elles un certain alignement des mots et des pensées, de ménager des distances et des repos…" Dans certains poèmes de Rimbaud et contes de Jules Renard, le lieu-commun se trouve à la fois évoqué et moqué, au profit d’une expression brève, d’un anti-cliché, qui l’englobe et le dépasse. J’éprouvais en même temps l’étrange prestige qui vient à l’écrivain de sa révolte ; tout au moins, de sa dissidence. A la fin, j’ai trouvé mes papiers-collés. Le Vigneron dans sa vigne de Jules Renard a paru au Mercure de France, en 1894, à trois cents exemplaires. Il se compose de deux textes-courants superposés – l’un fait de lieux-communs, l’autre de récits simples et bruts. J’en reproduits ici les trois dernières pages :

Le Vigneron fut accueilli dans la presse par cinq ou six notules un peu aigres où il était question d’incohérence et de mauvais goût : et par trois études bienveillantes de Léon Daudet, Olmer, Paul d’Armon. Bienveillantes, non sans embarras. « Une typographie particulière, disait Léon Daudet, donne pour chapeaux à des histoires d’une sécheresse soutenue des aphorismes… » Aphorismes, si l’on veut. Je préférerais contre-aphorismes. Il est ridicule(insinue Renard) d’écrire que des yeux « brillent », qu’on mène quelqu’un par le bout du nez » qu’on se réfugie dans le rêve », « que la vengeance est un plaisir divin » ou que ce sont les « hommes » qui vous ont rendu mysanthrope. A ce ridicule échappent les histoires « sèches », où l’on aurait peine à trouver le moindre lieu-commun. En place de clichés, des faits,aussi dénudés qu’il se peut : privés de tout arrangement artificiel, de toute perspective concertée. Mais Gaston Olmer : « le livre est d’aspect bizarre : en haut, une collection de pensées sur tous les sujets : au-dessous, de petits contes, où la note ironique est de moins en moins apparente » Sans doute. Mais c’est aux « pensées sur tous les sujets » - j’aimerais mieux dire : aux anti-pensées – que les contes doivent d’échapper à l’ironie. Paul d’Armon, enfin : « Jules Renard ramasse des noisettes creuses pour le plaisir de nous agacer les dents…Ces noisettes accompagnent des histoires brèves, qui déshabillent rien du tout ; l’homme fort va se casser la jambe, la vieille Nanette est morte toute seule dans sa maison, sans avertir bêtes ni gens : il n’y a là ni vice, ni ridicule. ( Pourtant, ce sont en effet les noisettes creuses qui permettent l’histoire brève). Bref, il peut arriver à nos critiques de juger exactement l’un ou l’autre texte. Seul leur échappe le passage de l’un à l’autre le courant souterrain – puis-je dire sous-langagier ? – qui va du texte d’en haut au texte d’en bas : comme il échappait, à plus forte raison, aux journalistes qui parlaient d’ébauche ou de simple farce. Quel courant au juste, et que sera la nouvelle perspective ? A première vue, elle semble faite d’instants autonomes et de mots au petit bonheur, sans la moindre loi secrète, sans la moindre préparation ; privés d’espace, tel que les dictent à l’écrivain les événements comme ils viennent. Elle offre cependant un second trait : c’est qu’à la faveur du papier-collé, le nouveau relief fait de l’ancien l’un de ses sujets ; un sujet négatif. L’absence du cliché lui sert à tout instant d’événement et comme d’organisation. Si l’homme fort choisit une bûche trop lourde, si la vieille Nanette meurt seule, c’est tout naturellement et sans qu’il y ait lieu pour autant à pensées générales sur l’homme et images brillantes. Mais c’est là une autre question. Dans la suite, Jules Renard prendra plus d’assurance. Il ne manque pas d’écrivain, ni de peintres pour prendre Lettres ou Peinture comme elles leur viennent, et s’appliquer seulement à en tirer parti – le parti le plus ingénieux ou plaisant qu’il se puisse. On les connait, ils sont légion. Mais il en est d’autres qui ne peuvent faire qu’ils ne s’interrogent d’abord longuement sur les moyens, sur la dignité de l’art qu’ils acceptent d’exercer. Qui commencent par exiger de lui des raisons et des preuves. A ceux-là, le succès ni l’agrément ne semblent une excuse suffisante. Ils n’ont de cesse qu’ils n’aient recommencé pour leur compte, à tous risques et périls, l’opération – singulière, certes, peut-être dangereuse et déconcertante en tout cas (on l’a vu du reste) – à laquelle la peinture ou littérature ont dû d’etre un jour inventées. Et je ne nie pas pas les premiers aient leur charme et parfois même leur grandeur ; mais c’est des seconds qu’il s’agit ici. Je voudrais leur réserver le mot, dont on a pas mal abusé, d’écrivains authentiques. (Je veux dire, au sens de l’étymologie, maîtres d’eux-mêmes, conscients de leurs moyens). »